あまり でかでかと ポスターが貼ってあるわけではない

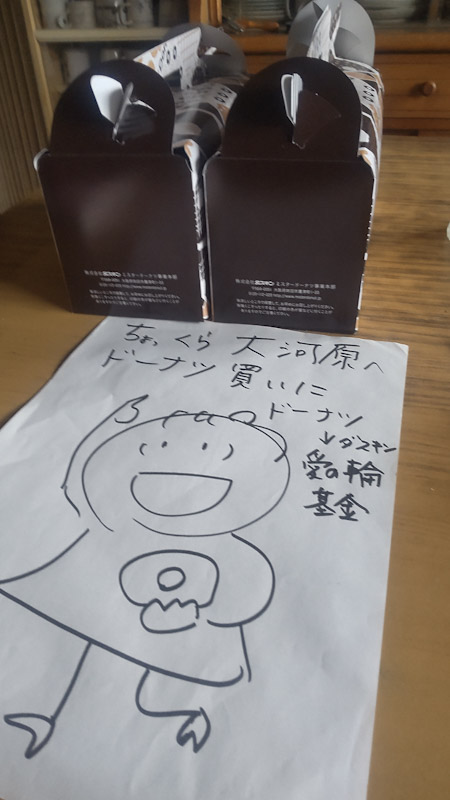

ダスキン愛の輪基金 ドーナツの日

わたくし ろくすっぽ 掃除もしねぇくせに

ずっと 4週に一度 化学ぞうきんを 交換に来てもらってる

それは ちちはは 掃除をまめにしていた時代からなのだけど

ダスキン配達を務めていた方が ばあちゃん実家に出入りしていた 由縁ある方で

ちちはは 掃除に 携われなくなっても

ご縁ある方だから と 辞めずに続けていた

そして その方が 病を得て 退かれたのち

節約のためもあって やめちゃうか と 思ったものの

引き継がれた方に 一度お目にかかったら

なんだか ものすごく 気持ちが明るくなるような お人柄で(多くを喋ったわけではないのだけど…声質とかもあるのかなぁ)

なんか 絆(ほだ)されたみたいな気持ちになって

続けている

ドーナツの日を知ったのも

その 月イチ 取り替えのときに いただく リーフレットみたいなものがきっかけだった

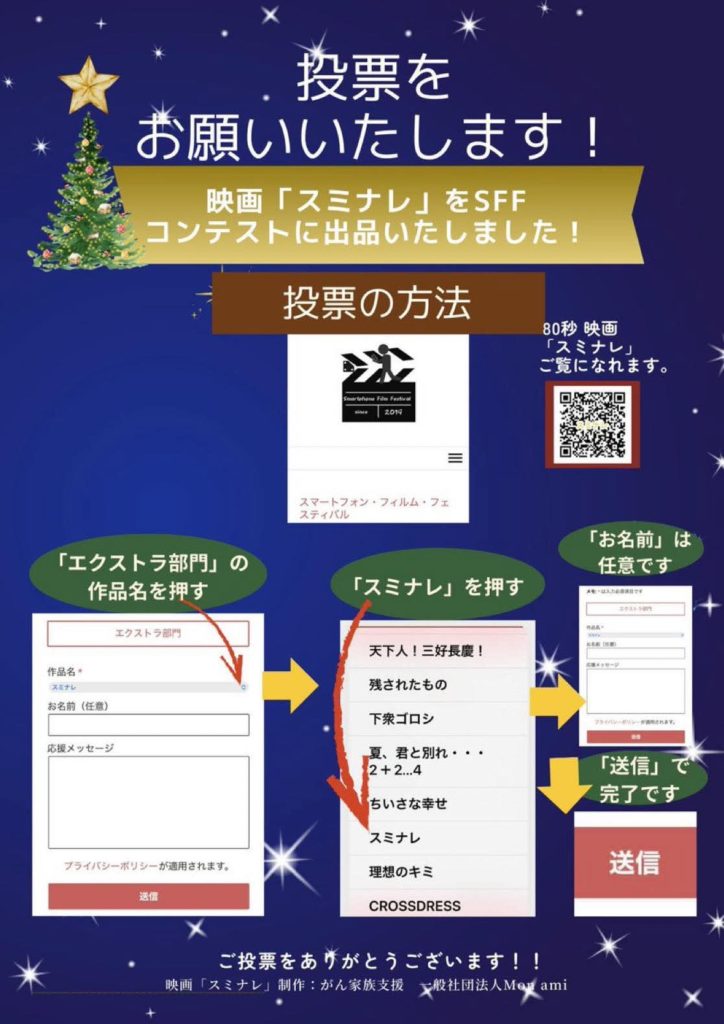

映画監督の 今村彩子さんが ダスキン愛の輪基金の リーダー育成事業で アメリカの手話を学びに ゆかれた とか も きいて

そういう 活動をしているところは 応援し続けたいものだ と 思ったりもしたのだったな

それよか 掃除もちゃんとしろよ なんですけど

動線を 箒で ちゃちゃ…と 掃くくらいしかやってない

わはは

んで ドーナツですけど

買った後 差し入れにも行くはずが

差し入れ先 不在

…あれ 通院日だったんかな?

とか もにゃもにゃしてたら

何度も通ってるはずなのに

またもや 道を間違え

「しぱぱっ と 早く帰ってくるよっ」と 書き置きして出かけたのに

2時間近く 母を待たせてしまいました…とはいえ

うたた寝してて わたくしが出かけたこと 忘れていたようでもあり

何事もなくてよかった

…で こんなに どうすんのよ ドーナツ

まぁ 甘いのばかりでもないので(食事っぽいやつ…でも ちょっと 甘く感じる) 食べられるけどさ

しょっぱいもんも食べたくなっちゃうよな と

賞味期限が どちらも 4日ほど過ぎている ちりめんと 豆腐で ドーナツ型の ぱりぱりを こさえてみる

ドーナツお揃いにしたわけじゃなくて

うちのマイクロウエーブが どうも真ん中を 熱してくれないようなのですわ(ご飯せんべいをこさえる時 必ず 真ん中が ふにゃふにゃのまんまになるの)

なかなか んまいわ♪

いちどに 食べきらないように 注意

最近のコメント